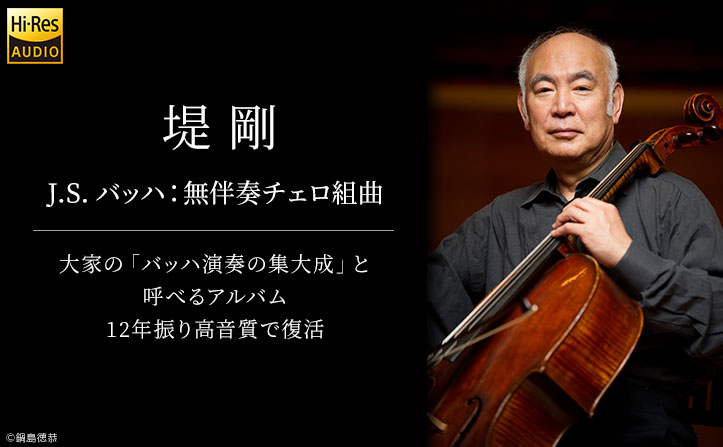

【クラシック新譜】堤 剛『 J.S. バッハ:無伴奏チェロ組曲』

邦人初となるディプロム・トーンマイスター(ドイツの国家資格)の称号を持つ平井義也氏主宰のクラシック専門レーベル「マイスター・ミュージック」から新譜が到着しました。本稿での作品紹介・ライナーノーツをお供にぜひご堪能下さい。

J.S. バッハ:無伴奏チェロ組曲

堤剛(チェロ)

斎藤秀雄、カザルスそしてシュタルケル、名だたる巨匠たちよりバッハ演奏の本質を受け継ぐ堤剛。

その堤によってレコーディングされた『無伴奏チェロ組曲』の全曲演奏が12年振りにリマスタリングを施され、さらなる豊かな響きとともにハイレゾでリリースされます。

それぞれが個性を持った6曲で構成される組曲。個々の豊かな特色を深く読み解き、いかに表現するかに全てを注いだ、最高峰のバッハ演奏がここにあります。

演奏会においても重ねて演目に上がり、その度に好評を博している『無伴奏』。本アルバムにはその堤のバッハ演奏の集大成ともいえるレコーディングが収められています。

堤剛、バッハの無伴奏組曲を語る

<取材・構成 木幡 一誠>

恩師 斎藤秀雄、そしてシュタルケルのレッスン

チェロを始めて間もなく、まだ父に手ほどきを受けていた頃です。パブロ・カザルスが演奏した第3番の組曲を、いわゆる78回転のSP録音で耳にしました。何回も盤を引っくり返さないと聴き通せなかったのをよく覚えております。素晴らしいというか、凄い曲だ!と感じましたね。これがバッハとの、そしてカザルスともそうですが、初めての出会いです。

そのすぐ後から齋藤秀雄先生に師事いたしました。バッハの無伴奏組曲はチェリストにとって音楽的にも技術的にも演奏の原点だというのが先生の持論です。レッスンに通って1年も経つか経たないうち、それこそバッハなんて雲の上の存在みたいに感じていた時分ですが、第1番から順に習いました。

私がそれまで勉強していたのはエチュードや小品や、“エチュード=コンチェルト”的なものばかりで、つまりメロディーのある曲です。ところがト長調の組曲のプレリュードは分散和音の連続で、何が何だか理解できない。そんな9歳か10歳の、バッハのバの字もわからない子供に、懇切丁寧にレッスンしてくださるのです。分散和音の羅列を無味乾燥でなく、いかに面白く、聴き手に伝わるように弾くか。これはオルゲルプンクト、このフレーズではこの音が大事、和声進行はこうなっている……。もう、信じられないほど忍耐強く。今も当時の楽譜を持っておりますが、普通の鉛筆だけでなく赤鉛筆や青鉛筆まで使った先生の書き込みがあまりにも多く、ほとんど音符が読めないほどです。楽曲分析的な内容を子供相手にかみくだきながら、私なり他の人に、こうやって先生は植えつけていったのですね。

毎回のレッスンでバッハを弾きました。それが齋藤先生の方針でして、ブラームスやドヴォルザークを持っていくときでも並行してバッハに取り組む。6曲をひととおり終えたら、また1番に戻る。先生に師事した10年間のうちに3巡いたしましたね。そしてやはり大変な先生ですから、1巡目と2巡目では教える内容が少しずつ変わり、3巡目ではかなりのところ解釈面を重視なさったりします。つまり私はいつもバッハと一緒におりまして、齋藤先生のもとで自分なりの解釈や音楽表現の基礎を積み重ねていくことができました。

その後インディアナ大学に留学し、ヤーノシュ・シュタルケル先生のもとでバッハを勉強し直すことになります。やはり非常に細かく、そして特に、複雑に書かれた構造的な音楽を、いかに技術的にコントロールして弾くかという実地面を教わりました。

シュタルケル先生はテクニックに関してパーフェクトで、あれほど巧くコントロールできる方はいないと思うほどですが、常に合理的というか、手の動きも弓の返し方も音の響かせ方も、すべてに理由がある。フィンガリングもフレーズに沿った、自分のアイデアに合致したものでなければいけないとおっしゃる。ただ音が良いからこの指で、というのは駄目。常にクリーンに弾かれる方でしたが、特にバッハでは響きが濁ってはいけないということを厳しく指摘されました。音がかすれたり、変なグリッサンドが指の都合でかかったり(笑)、そういうことは徹底的に排除する。自分の音を厳しく聴きながら、なおかつ自分の音で大きなものを作り上げる。その作り上げ方に関して、プロとしての磨きをかけていただいたといえばよいでしょうか。

カザルスから現代までの流れ

ご存知のように、カザルスによってバッハが蘇った。チェリストにとっては金字塔に等しいものです。私がたまたまカザルス・コンクールで優勝し、そのご縁でカザルス先生のマスタークラスも受講でき、音も聴かせていただき、「カザルスのバッハ」に間近で接した。それはやはり非常に大きい経験だったと思います。

カザルス先生の演奏は、一言でいって人間的で表情豊かなバッハです。「みんな有り難がって大事に弾くだけで、音に魂がこもっていなかった。それで真価が認められなかったのだ」と、ご自分でも強調して語っていらした。確かにバッハは神様のように偉い作曲家だけど、子供だって20人近くいたわけだし(笑)、喜怒哀楽を持つ一人の人間だったのだ、と。

しかし時が経つにつれて時代考証的な動きが強まり、いわゆるピリオド楽器の演奏も盛んになり、バロック音楽の見直しが進みます。ある意味、カザルス的なものとは正反対の方向へチェリストの価値観が極端に傾いた時期もありましたね。国際コンクールでバッハが課題曲になったとき、ピリオド楽器的に弾かないと、あれはバッハでない!と決めつけられたり。今では、いわゆるスタンダード的に弾こうが、バロック的に弾こうが、演奏としてよければ問題ないというのが、コンクールの場でも審査員のコンセンサスになっています。自分はこう思う、こう弾きたいという方向性に説得力があればよい。それが好きかどうかは別問題ですが。

私がおりましたインディアナ大学でも、アンサンブルやソロ、そして楽器研究における「アーリー・ミュージック」の活動が盛んになりまして、それに接する機会を持つたび、自分なりに様々な発見がありました。ベートーヴェンならベートーヴェンの演奏に際して当時のスタイルを掘り下げるのと同じ態度で、バッハにも取り組むべきではないかと思うようになりました。今回が私にとって3回目の全曲録音ですが、お聴きになった方は、以前と比べてずいぶん変わったという印象を抱かれるかもしれません。その変化を一概には言えませんが、自分ではバロック的なものに近くなったと意識しております。音色にしてもできるだけピュアというか、自然の倍音を大事にするというか……。タイミングのとり方も以前より響きを重視し、全体的には余裕をもった感じになったかと思います。

もちろん、作品を和声的にとらえた響きのイメージは以前から変わっておりません。齋藤先生からハーモニーの進行や低音の動きなど、「縦」の構造をしっかりと学びました。ここは減和音を意識するとか、導音がこう動くとか、細かいことを幼い時分から叩き込まれております。それをどのように弾くか、の問題ですね。

各曲に固有の世界を掘り下げる

第1番から第6番まで順に作品の規模が大きくなり、1曲ごとに非常に内容が異なります。そしてまた、1曲の中でも舞曲によってキャラクターが違う。それを鮮明に打ち出したいというのが現在の私の意図です。そしてこれはバッハに限りませんが、特にヨーロッパの人などは個々の調性による性格の違いを重視しますね。

第1番はト長調。これは自分にとっても暖かな感じがしますし、チェロの調弦からしても響きやすい。ただ、ひとえに組曲といってもバッハで難しい点は、全楽章が同じ調ということです。メヌエットのIとIIが同主調の長調と短調で書き分けられていたりはしますが、基本的に1曲の中で調号が変わらない。その上で舞曲ごとの差異をいかに出すかは、演奏家にとってひとつのチャレンジです。ときには曲間のタイミングを少し長めに、あるいは短くすることで、異なる雰囲気に聴き手をうまく引き込むよう工夫するなど……。その点で第1番というのは楽しくて聴きやすいし、流れるような感じが自然に出せれば、と思います。

同じプレリュードでも、第2番になると音階的なメロディーの流れが出てきます。しかしフレーズが不規則で、これはある意味、自由に聴こえなければならない。その辺を踏まえて弾きました。ニ短調というと人間的な暗さがあり、深さがあります。同じアルマンドやクーラントでも第1番とは世界が異なります。

私がバッハの音楽全般に思うのは、これは齋藤先生の影響かもしれませんが、たとえばニ短調の組曲で、いくら縦の線より横の線の流れが大事に感じられても、節目となる和声進行は大事にしたいということです。いわゆるヴィヴァルディ的なメロディーはバッハには存在しません。しかしそれに類する要素がないわけではなく、緊張感や緩急の呼吸を備えた歌の流れは、バッハの音楽において和声進行で表現されていると思うのです。和声の持つキャラクターを、そしてその根底にあるバスを強調したい。それが今の自分には大事に思えまして、レコーディングでも特に意識したところです。

話は飛びますが、私は常々、カラヤンのもとでベルリン・フィルがあれだけの演奏ができた理由は何かということを考えていました。あるとき安永徹さんと話をする機会を得まして、そこで彼が強調するところによれば、「いかに楽譜が読めるか」ということをカラヤンは徹底して叩き込んだらしい。どのセクションも楽譜が前に置かれれば、これはハイドン、これはモーツァルトと、すぐわかる。ブラームスならブラームスで、音色やヴィブラートの使い分けがすぐ反応として返ってくる。だから本番では(カラヤンの指揮の真似をして)、もう、こうやって振っていればよい(笑)。逆にいえば、鍛錬を積めば楽譜のほうからおのずと語りかけてくることにもなります。

そういう観点から第3番の譜面を改めて眺めますと、これは本当に、音符が踊っているように見える曲なのですね。プレリュードも最高ですし、ブーレにしても(旋律を口ずさむ)……。技術的にいうとジーグなどは移弦がけっこう難しかったりしますが、そういうときにどう腕を使うかということを、シュタルケル先生から教わったことも懐かしく思い出します。

第3番までの組曲に対し、第4番以降はかなり内容が変わってきます。第4番は変ホ長調で、これは弾きにくく、倍音も作りにくい。その反面、プレリュードでは再び和声的な動きが主体となります。レコーディングにあたっては、教会の広い空間に響くオルガンのような感じで録ってほしいとお願いしました。この組曲の特徴となる精神的充足感というのでしょうか、それを出すためにも、ひとつひとつの音が生きている必要はありますね。

実は私がシュタルケル先生に一番厳しく仕込まれたのが第4番です。第5番はスコルダトゥーラ(変則調弦)があり、第6番はもともと5弦の楽器を想定しているなど、普通のチェロを少し超えた領域にあります。そういう意味では第4番がチェロの範疇の中で一番の難曲という気がいたします。変ホ長調といえばベートーヴェンの「英雄」や「皇帝」に通じるイメージも備わり、一方でサラバンドは深く内面に沈潜……。同じ調性でこれほど違った性格のものが書けるとは、本当に大作曲家ですね。テクニック的にも第3番までは重音が比較的少なく、第4番以降はヴァイオリンのためのソナタやパルティータの書式に近づき、第5番、第6番と進むほどに難しさも増していく。ひょっとして、作曲しながらバッハもチェロに慣れてきたのかな、という気もいたします(笑)。

第5番はA線をGに下げるように書かれています。一番高い弦が「ソ」になることによって、この曲の主調における倍音が豊かに響くことになります。張力が減ることに伴い、弓の速さもヴィブラートも変わってくるという難しさはあるのですが、響きの点を重視して私は変則調弦を実践しております。ハ短調の主和音などを弾いたときに純粋なハーモニーが響き、たおやかさやアルカイックな雰囲気といった、チェロという楽器の別の良さが出てくると思うのですね。

この曲のプレリュードで、私の演奏が今までと明らかに変わっている点は、いわゆる「フランス風序曲」のスタイルで弾いたことです。付点音符の鋭さや、細かい動きの処理法ですね。フーガ風の展開も持つ主部は非常な難曲ですが、それに先立つ序奏部分は2分の2拍子で書かれています。そこに今まであまり注意が払われていなかったか、あるいは重々しい曲というイメージが定着していたか、遅めのテンポをとるのが慣習化していました。私自身も以前はゆったりと弾いておりましたが、バッハが2分の2拍子を指定したことを踏まえ、そしてフランス風序曲のスタイルも加味する観点から、テンポ設定を見つめ直しています。

最後の第6番。これはピリオド楽器系の方ですと、バッハが想定したとされるヴィオロンチェロ・ピッコロでお弾きになったりするし、モダン楽器でも5弦のチェロを用意される方がいらっしゃる。非常に高い音域が出てきますし、テクニック的にも華やかです。しかし私は今回の録音で、これを普通のチェロで弾いたときの、ハイポジションを多用する技術的な輝かしさを強調するのではなくて、あたかもE線のある楽器で自然に鳴らしたという感じを出したく思いました。いわば5弦の楽器ではないことをハンディキャップに思わせない演奏、ですね。

第6番のアルマンドもゆっくり弾くのが伝統みたいになっています。しかし私は、もちろん極端に速くすることはできませんが、ハーモニーの流れも重視したい。あまりに遅いと和声の動きがわかりにくくなってしまいます。32音符や64分音符の装飾的なパッセージもきれいに歌わなければなりませんが、それにばかり気をとられていると大きな骨格がとらえにくくなる……。

残念ながら以上6つの組曲にバッハの自筆譜は現存せず、彼の奥さんのアンナ・マグダレーナ、さらにはヨハン・ペーター・ケルナーによる筆写譜と、ヨハン・クリストフ・ヴェストファールのコレクションに収められた筆写譜が残されています。どれも少しずつ違うんですね。私が最も信頼するのはアンナ・マグダレーナの筆写譜で、これはファクシミリも出版されています。確かにスラーの書き方は一定していないし、明らかな音の間違いもあります。それは致し方ないところでして、各種の校訂譜も参考にしながら、これが一番ふさわしいというものを自分の中に作っていく作業が大事でしょう。

以前に比べて私の演奏も、よりアンナ・マグダレーナに近くなってきたかと感じるときがあります。コンピュータで作った譜面とは違って、手書きの譜面からは何かしら伝わってくるものがあります。……(ファクシミリ版を見ながら)やはり音が流れますよね。バッハの最も身近に居た人物として、アンナ・マグダレーナが感じとっていたに違いない音楽的意図、それが私なりの解釈を通じて、聴き手の皆様に伝わってくれたならば望外の喜びです。

『無伴奏チェロ組曲』 作品メモ

<木幡 一誠>

作曲年代は不詳だが、バッハがケーテンの宮廷楽長をつとめていた1717年から1723年の間の時期とするのが一般的。当時はまだヴィオラ・ダ・ガンバの全盛期で(ケーテンの宮廷でも当時を代表する名手アーベルが活躍)、独奏楽器として産声を上げたばかりのチェロのためにバッハが筆をとった背景も推測に頼るしかない。自筆譜は現存しないが、1721年に結婚したアンナ・マグダレーナ・バッハによる筆写譜が初期資料として重要。

いずれもプレリュードに始まる6楽章構成。第2曲がアルマンド、第3曲がクーラント、第4曲がサラバンド、第6曲はジーグという点も共通。第5曲は第1番と第2番がメヌエット、第3番と第4番がブーレ、第5番と第6番がガヴォット(第1番を例にとれば、ト長調のメヌエットIに同主調で書かれたメヌエットIIが続き、再びIがくり返される。この調性のパターンは第3番まで共通だが、第4番〜第6番ではIとIIが同じ調で書かれている)。

第5番は変則調弦を指定し、第6番は第5弦を持つヴィオロンチェロ・ピッコロを想定しているなど、曲集が進むに従って書式も変化の度を増す。特に第5番は様々な面で特徴的だ。プレリュードはフランス風序曲を模した導入部にフーガを模した主部が続き、規模も雄大。他の5曲はイタリア風の急速なクーラント(コレンテ)なのに対し、第5番のみフランス風のクーラントが配されている。サラバンドも第2拍に付点のリズムを持つ通常のパターンとは異なり、8分音符が淡々と連なる特異な風貌を呈し、瞑想的な雰囲気も際立つ。

【 堤剛 略歴】

1961年ミュンヘン国際コンクールで第2位、ブダペストでのカザルス国際コンクールで第1位入賞。これまでに鳥井音楽賞(現サントリー音楽賞)、ウジェーヌ・イザイ・メダル(ベルギー)、芸術祭放送大賞、芸術祭優秀賞、レコードアカデミー賞、モービル音楽賞、N響有馬賞、日本藝術院賞、中島健蔵音楽賞、ウィーン市功労名誉金賞、毎日芸術賞(音楽部門)、文化庁創立五十周年記念表彰など多数受賞、表彰されている。2009年秋の紫綬褒章を受章。また同年、天皇陛下御

在位二十年記念式典にて御前演奏を行った。2013年、文化功労者に選出。2014年インディアナ大学より『トーマス・ハート・ベントンーラルメダル』、2016年『ウィーン市功労名誉金賞』、『2016年度毎日芸術賞(音楽部門)』、2018年『文化庁創立五十周年記念表彰』など多数受賞、表彰されている。カナダ・西オンタリオ大学准教授、アメリカ・イリノイ大学教授、インディアナ大学教授を経て、現在桐朋学園大学特命教授(前学長2004~2013年)、韓国国立芸術大学客員教授。公益財団法人サントリー芸術財団代表理事、サントリーホール館長。日本芸術院会員。